Quest’anno in realtà una cosa la volevo vedere: Atocha. Ricordo di esserci stato tanto tempo fa, però mi era sfuggito un particolare. Mi sono chiesto: ma l’avranno fatto un monumentino a ricordo della strage?

Quest’anno in realtà una cosa la volevo vedere: Atocha. Ricordo di esserci stato tanto tempo fa, però mi era sfuggito un particolare. Mi sono chiesto: ma l’avranno fatto un monumentino a ricordo della strage?

Un particolare coloristico mi ha fatto pensare che la mia presenza lì in qualche modo avesse un senso. Un senso che ancora non mi è chiaro, ma il fatto che c’è dietro è comunque curioso. Dunque, la notte prima di andare sogno tartarughe. Minuscole patatine verdi appena nate che, nascoste dalla sabbia bagnata della riva, conquistano il mare a mucchietti. Bello. Quando arrivo ad Atocha scopro che nel laghetto artificiale che, insieme a una ricca vegetazione, occupa il corpo centrale della stazione, ci sono – guarda un po’ – tantissime tartarughe! (qui dovete stupirvi!)

Il monumento effettivamente c’è. Peccato sia chiuso, ma vabbè. È uno spazio vuoto, blu. Sul tetto si apre un lucernario sulla cui superficie, ritorta come una spirale, sono registrati pensieri in tutte le lingue. A parte, su un pannello, i nomi di tutte le vittime.

Miguel, che ha tanti altri problemi per la testa, dice: «È una stanza vuota, niente di più.»

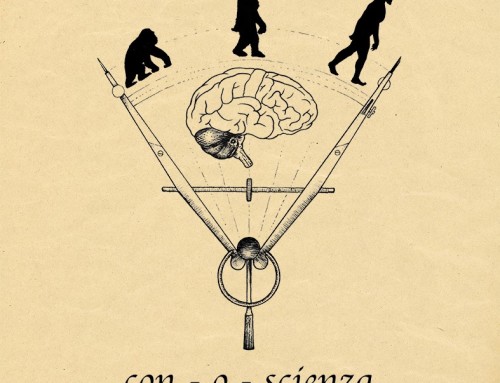

Io, che invece dovevo scrivere questa cosa e quindi dovevo cavare sangue pure dalle pietre, ho riflettuto sul valore della memoria. Mi è piaciuta l’idea di lasciare alla storia i nomi, senza aggiungere altro. «Nei nomi» ho detto a Miguel «c’è tutto quello che bisogna sapere. Il nome dice tutto, racconta tutto, sintetizza e comprime tutta una vita. Poi il nostro compito è prendere quel nome e aprirlo. Vedere cosa c’è dentro. È un processo che dal ricordo passa per la commemorazione per arrivare poi alla consapevolezza. Con la consapevolezza ti inserisci nella storia, sai esattamente in che punto sei e cosa c’è stato prima di te. In un certo senso puoi prevedere anche quello che succederà, se ti metti nella giusta prospettiva.»

Rifletto su questa immagine della storia che ti passa davanti mentre tu passivamente la osservi da fuori. Mi fa pensare a me che, quando mi ritrovo solo per la Chueca, mi giro tutti i pub da fuori e poi alla fine non entro mai da nessuna parte…

Per chiudere, una chicca socioculturale.

Sono dal mitico Pannus (una cosa a metà tra un bar e un panificio, dove si imburra anche il burro), in attesa del mio turno, mentre il barista stressato si sbatte perché è da solo contro tutti.

Una signora italiana – del sud, senza dubbio – vi si relaziona ottusamente.

«Dos con ochenta y cinco» dice lui.

«Dos? Dos o uno?»

«Dos. Dos» dice lui facendo il due con le dita, parlando più lentamente e provando poi un disperato otenta, otenta e cinco.

«E venti?» chiede la signora con le ditina nel portamonete. «Due e venti?»

A questo punto mi avvicino.

«Sono due e ottantacinque» dico con la voce da Renegade. Non è superfluo dire che la signora, nonostante il mio intervento, ha chiesto per l’ennesima volta quanti cazzo di centesimi doveva dare (mentre il ragazzo si sbatteva di qua e di là) arrivando anche a capire cinquanta invece che ottantacinque, dopo che le avevo RIdetto chiaramente OTTANTACINQUE!, usando le bandiere delle portaerei.

Quando finalmente il ragazzo le si avvicina, lei, parlando lentamente, dice: «Vuole gli spi-ccio-li?»

Ma signora…SPICCIOLI? Si rende conto? Che cazzo lo sillaba a fare? Siamo in Spagna!!

Il ragazzo aveva l’espressione: «E poi dice che uno è razzista.»

Andrea Meli in viaggio con malacopia

Scrivi un commento