Cosa fareste se foste quattro amici inseparabili, sotto i venticinque anni, catapultati in un sogno meraviglioso in cui potete (o credete di poter) fare e avere tutto quello che desiderate?

Cosa fareste se foste quattro amici inseparabili, sotto i venticinque anni, catapultati in un sogno meraviglioso in cui potete (o credete di poter) fare e avere tutto quello che desiderate?

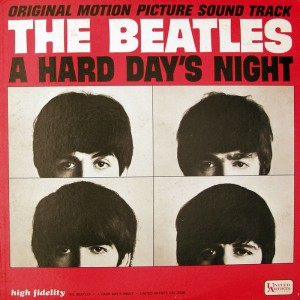

Una risposta, direi convincente, la dà il film A hard day’s night, con tre interessanti sorprese.

La trama? A grandi linee niente di più semplice: perennemente inseguiti da fan cannibali e braccati da un manager iperprotettivo, John, Paul, George e Ringo si spostano da una città a un’altra per suonare in un programma televisivo.

Però certo, ad averli conosciuti solo grazie alle loro canzoni, ci si sarebbe immaginati (e, vi anticipo, pensate alla potere della musica) quattro ragazzi romantici, ironici ma profondi, poeticamente dediti alla riflessione e a dolci quanto struggenti storie d’amore. Invece no (e qui c’è la prima sorpresa).  I quattro amici sono a detta di tutti dei troublemaker, ovvero dei piantagrane, nonché scansafatiche, che non fanno altro che scappare, importunare e provocare, beffandosi platealmente dello stesso meccanismo mitopoietico che è praticamente nato attorno a loro (sì, vabbè, c’è stato anche Elvis, ma qui la questione è diversa).

I quattro amici sono a detta di tutti dei troublemaker, ovvero dei piantagrane, nonché scansafatiche, che non fanno altro che scappare, importunare e provocare, beffandosi platealmente dello stesso meccanismo mitopoietico che è praticamente nato attorno a loro (sì, vabbè, c’è stato anche Elvis, ma qui la questione è diversa).

Inconsapevoli, per questioni di mera prospettiva, di essere già stati trasformati in divinità, gli amiconi si divertono quindi a disobbedire alle regole che l’etichetta “discografica” impone loro; come un dio, per l’appunto, giocherebbe con le sue creature.

L’effetto non sarebbe poi tanto sorprendente – un film su quattro ragazzi che si sono montati la testa, e allora? – se non giungessero in soccorso due elementi.

Il primo (seconda sorpresa) è prettamente tecnico: dialoghi, montaggio, inquadrature, cast; tutto è costruito all’insegna di un taglio al limite del surreale. A cominciare dal nonno di Pauly – not “that granfather”, dice Mc Cartney agli altri tre, che non hanno mai visto il vecchio, the other one – un uomo per bene, un clean man, che però si diverte a mettere zizzania e che si porta dietro uno sguardo quasi diabolico; e poi, in ordine sparsi, un manager che si lamenta del suo braccio destro perché si ostina ad essere più alto di lui e che prende John a colpi di “carogna”; un regista depresso e ossessionato dalle inquadrature; inseguimenti (avete capito bene, inseguimenti) che fanno l’occhiolino a Charlie Chaplin; inquadrature basse, laterali o piantate in primi piani quasi odontoiatrici (e ai tempi non c’era l’ossessione delle dentature perfette); e non ultimo un ritmo indefinibile, scandito da equivoci, scambi di persona, sparizioni, dialoghi serrati, devianti e apnoici.

Il primo (seconda sorpresa) è prettamente tecnico: dialoghi, montaggio, inquadrature, cast; tutto è costruito all’insegna di un taglio al limite del surreale. A cominciare dal nonno di Pauly – not “that granfather”, dice Mc Cartney agli altri tre, che non hanno mai visto il vecchio, the other one – un uomo per bene, un clean man, che però si diverte a mettere zizzania e che si porta dietro uno sguardo quasi diabolico; e poi, in ordine sparsi, un manager che si lamenta del suo braccio destro perché si ostina ad essere più alto di lui e che prende John a colpi di “carogna”; un regista depresso e ossessionato dalle inquadrature; inseguimenti (avete capito bene, inseguimenti) che fanno l’occhiolino a Charlie Chaplin; inquadrature basse, laterali o piantate in primi piani quasi odontoiatrici (e ai tempi non c’era l’ossessione delle dentature perfette); e non ultimo un ritmo indefinibile, scandito da equivoci, scambi di persona, sparizioni, dialoghi serrati, devianti e apnoici.

Il secondo elemento (terza sorpresa e ripresa del piccolo anticipo sulla musica) è appunto la musica. Perché nonostante tutto, quei quattro sbruffoni, che a vederli così non gli avreste affidato nemmeno i vostri calzini sporchi, hanno in testa solo una cosa: suonare. Così di punto in bianco, ovunque si trovino, qualcuno dice a qualcun altro: “oh, ma si suona qualcosa?” e improvvisamente diventano i Beatles.

Il secondo elemento (terza sorpresa e ripresa del piccolo anticipo sulla musica) è appunto la musica. Perché nonostante tutto, quei quattro sbruffoni, che a vederli così non gli avreste affidato nemmeno i vostri calzini sporchi, hanno in testa solo una cosa: suonare. Così di punto in bianco, ovunque si trovino, qualcuno dice a qualcun altro: “oh, ma si suona qualcosa?” e improvvisamente diventano i Beatles.

Capite? Sono sempre quattro amici inseparabili, hanno le stesse facce spampanate di due secondi prima e magari hanno appena fatto girare le scatole a mezzo mondo, ma quando parte il pezzo diventano perfetti – a George Harrison pare quasi gli si raddrizzino i denti.

Potere della musica? Mah, troppo facile. A hard day’s night racconta (racconta?) molto di più. Sì, la musica. Ma anche avere il mondo ai propri piedi, e allo stesso tempo non averne nessun controllo; sapere di essere qualcosa di enorme, di storico e avere comunque voglia di giocare a ricorrersi; doversi confrontare con la dialettica continua tra immagine e realtà e con pubblico che vuole, vuole, vuole; ma cosa poi? il loro corpo? la loro vita? la loro pettinatura? o una verità che il gruppo di piccole divinità non è pronta a rivelare – o non sa nemmeno di possederne una?

Potere della musica? Mah, troppo facile. A hard day’s night racconta (racconta?) molto di più. Sì, la musica. Ma anche avere il mondo ai propri piedi, e allo stesso tempo non averne nessun controllo; sapere di essere qualcosa di enorme, di storico e avere comunque voglia di giocare a ricorrersi; doversi confrontare con la dialettica continua tra immagine e realtà e con pubblico che vuole, vuole, vuole; ma cosa poi? il loro corpo? la loro vita? la loro pettinatura? o una verità che il gruppo di piccole divinità non è pronta a rivelare – o non sa nemmeno di possederne una?

L’impressione è che, zitti zitti, tutto quello che i Beatles hanno fatto l’hanno fatto prima di tutto per se stessi, per stare insieme, sempre e comunque.  Come, per l’appunto, quattro inseparabili amici. Che poi di conseguenza ci abbiamo guadagnato mucchi di capolavori, questa è solo contingenza. A conti fatti avrebbero anche potuto snobbarci e portarsi tutto dietro, gelosamente, in una folle corsa senza scarpe sopra un prato.

Come, per l’appunto, quattro inseparabili amici. Che poi di conseguenza ci abbiamo guadagnato mucchi di capolavori, questa è solo contingenza. A conti fatti avrebbero anche potuto snobbarci e portarsi tutto dietro, gelosamente, in una folle corsa senza scarpe sopra un prato.

Andrea Meli per malacopia

Scrivi un commento